L'horizon des évènements selon Matthew Beck

Matthew Beck nous rappelle dans son livre Event que nous sommes enfermés dans un univers dont nous pouvons seulement deviner les contours précairement éclairés.

Avant de me décider à écrire cet article dédiée à l'incroyable ouvrage de Matthew Beck, Event, j'ai repensé à une réponse du photographe de rue Paulie B. dans une de ses FAQ où on lui demande quelle est sa photographie préférée.

FAQ du photographe de rue et youtubeur new-yorkais Paulie B. (démarre automatiquement à la question quelle est ta photographie préférée de tous les temps).

Disclaimer : Paul Bettencourt Jr. est sûrement le créateur de contenu le plus connu sur YouTube sur la photographie de rue.

Sur sa chaîne, il partage ses réflexions et ses conseils, avec un style hérité et proche de la photographie de Garry Winogrand, capturant en couleur des moments spontanés dans la ville de New-York.

Dans se série Walkie Talkie, il part en balade photo dans la rue avec un invité plus ou moins connu, discutant de divers sujets liés à la photographie tout en capturant des images.

Mon premier réflexe aurait sûrement été un peu élitiste, peut-être un peu chauvin, en citant Henri Cartier-Bresson. Aucune prise de risque, me direz-vous, c'est une valeur sûre. Mais par pitié, ne me parlez plus de Doisneau.

Une autre réponse possible aurait été de citer une photographie plus contemporaine, j'ai Alec Soth ou Bryan Schutmaat en tête, qui sont des auteurs qui apportent un regard profondément nouveau sur la photographie aujourd'hui.

Étant très attiré par la photographie américaine, je m'en voudrais évidemment de ne pas citer Lee Friedlander ou Mitch Epstein, que j'admire au plus au point.

Je m'en voudrais aussi de ne pas évoquer de femme photographe, dont on parle trop peu. Je ferais sans doute allusion à Alessandra Sanguinetti ou Dolorès Marat.

Je mentionne divers photographes, mais il se peut qu'aucun d'entre eux ne vous soit familier. Il est même possible que vous n'en connaissiez aucun. Ma passion pour les livres de photographie artistique est telle que j'en possède aujourd'hui près d'une centaine. Pourtant, il y a un an, j'étais incapable de nommer un seul photographe ou une œuvre photographique m'ayant réellement marqué. Pas même Doisneau.

Bien que la photographie soit omniprésente dans notre société en tant que moyen de représentation, elle demeure, à mon sens, un domaine culturel sous-évalué et souvent négligé.

Avant de me lancer dans la photographie il y a un peu plus de deux ans, je la considérais comme un art mineur. La musique, la peinture et le cinéma étaient (et sont restés) au cœur de mes intérêts culturels, mais je reléguais la photographie à une place marginale et peu considérée.

Il y a peut-être eu un petit déclic à un moment donné : ma première exposition photographique a été celle de Bettina Rheims à la Maison Européenne de la Photographie. Cette expérience a été si marquante que j'y suis retourné il y a quelques semaines pour découvrir celle dédiée à Viviane Sassen. Malgré cela, je n'avais toujours pas pleinement saisi la photographie comme une forme d'art à part entière. Ni comme un medium artistique d'ailleurs.

Rien ne me préparait pourtant au voyage, poétique et littéral, que j'allais entreprendre avec la photographie. Un an après avoir commencé à photographier mon quartier à l'argentique, je partais pour 6 mois à travers l'Amérique Latine, une trentaine de pellicules dans mon sac à dos. Mais ceci est une autre histoire.

Croyez-moi donc bien que je comprends la réaction de certains passants souvent photographiés à leur insu dans la rue. C'est une lutte intérieure que de photographier les autres de la manière dont on ne voudrait pas être photographié soi-même. L'éthique est ainsi devenue un enjeu primordial dans le domaine de la photographie de rue contemporaine.

De manière similaire, cette dualité se reflète dans une quête d'identité en tant que photographe. Aujourd'hui tout le monde est photographe et donc personne n'est photographe.

Que produire, comment le produire, comment le montrer, comment l'expliquer.

Présentez une photographie de Mark Steinmetz ou de William Eggleston à quelqu'un a priori peu intéressé par la photographie artistique. Il est probable que sa réaction soit la suivante : "Quelle banalité, je pourrais faire la même chose moi-même."

Le dialogue est d'ores et déjà impossible : évidemment que la photographie remodèle le réel en faisant l'économie des mots et des sons.

Mais ce qui est au départ un choix pour le photographe devient une contrainte pour le spectateur : nous limitons notre perception de la photographie en la comparant sans cesse à d'autres médiums, ou en la réduisant à un simple fonction de reproduction ou d'enregistrement du réel.

Mais la véritable vocation de la photographie est-elle de reproduire ce qui a déjà été vu et produit ? En tant que photographe, notre objectif n'est-il pas plutôt de révéler et de montrer ?

Peut-être devrions-nous envisager la photographie comme un bras tendu derrière notre épaule, nous indiquant où diriger notre regard. Malheureusement, il arrive souvent que, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.

Posez-vous maintenant la même question que celle posée à Paulie B. : et si vous deviez n'en retenir qu'une, quelle serait votre photographie préférée ?

La réponse de Paulie B. est sans aucun doute la plus intéressante que j'ai pu entendre. Il ne mentionne aucun des photographes dont j'ai parlé précédemment. Il n'évoque pas non plus la célèbre photographie Le Baiser de l'Hôtel de Ville de Doisneau. Je me permets d'ailleurs à nouveau d'insister : n'en parlons plus jamais.

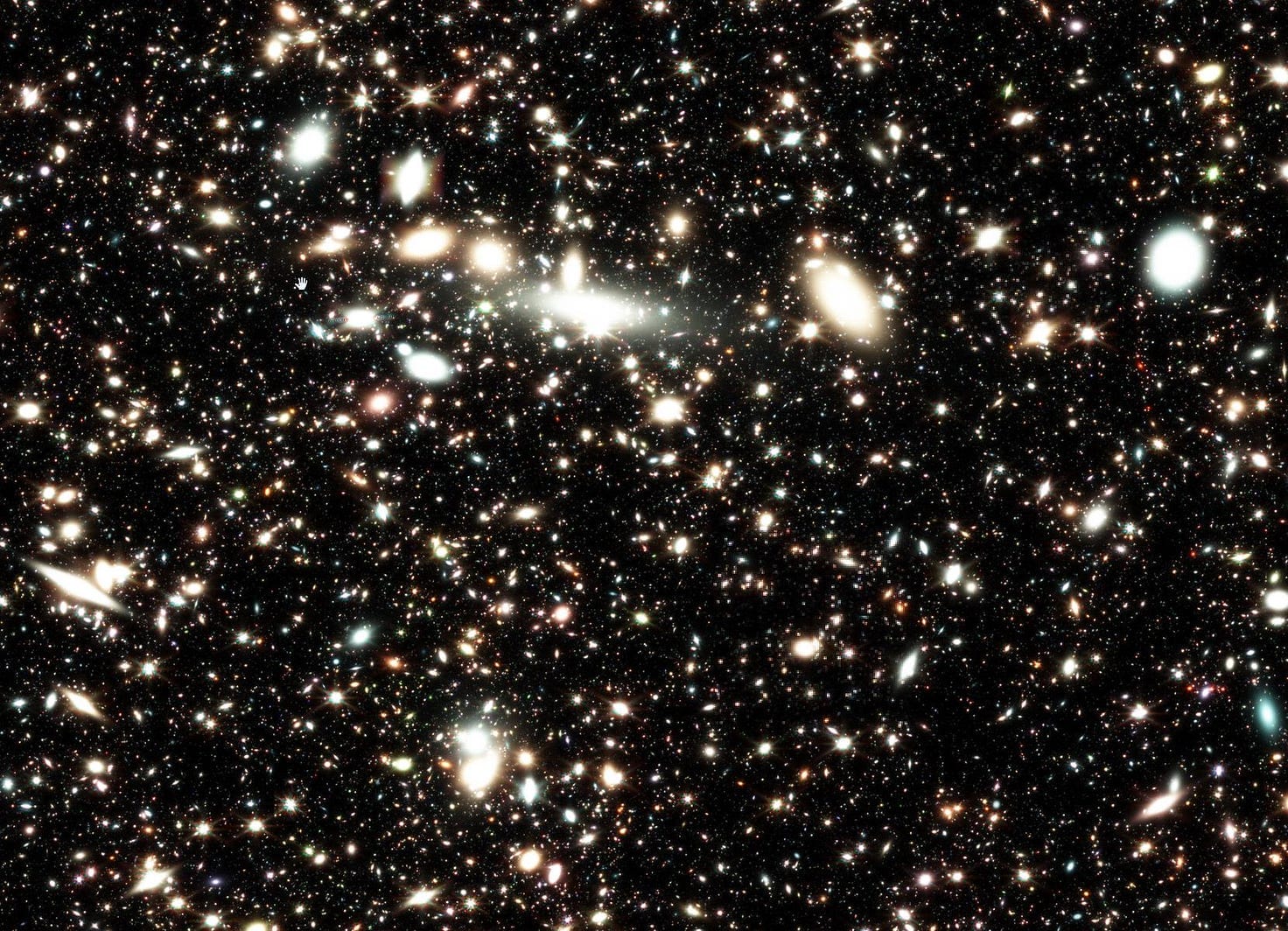

Non, il cite la photographie la plus connue du telescope spatial Hubble : Hubble Deep Field.

Évidemment. Comment n'y avais-je pas pensé ? Quand le sage montre la lune...

Comment ne pas considérer dans le corpus photographique, et plus largement, poétique, l'une des photographies les plus importantes de l'histoire de l'humanité ? Sa réponse réconcilie toutes les dualités que je soulignais il y a quelques phrases. Cette photographie, pourtant fixe, zoome et dézoome sans cesse, de manière vertigineuse. À travers cette photographie, nous devenons non pas petits, mais infiniment petits.

Mais que représente-t-elle au juste ?

Réalisée en 1995, c'est l'une des images les plus profondes de l'univers jamais prises par le télescope spatial Hubble. Elle révèle des milliers de galaxies dans une petite région apparemment vide et sombre du ciel.

Fait encore plus remarquable, s'il fallait le souligner : elle couvre seulement une portion extrêmement petite du ciel.

Je vous renvoie à l'excellente chaîne de vulgarisation cosmologique Balade Mentale si vous souhaitez prendre un peu de hauteur sur le sujet.

Imaginez tenir un grain de sable entre vos doigts, étendez votre bras complètement devant vous, avec le grain de sable entre vos doigts. La petite zone du ciel que vous pouvez "couvrir" avec ce grain de sable, vu depuis votre position avec le bras tendu, représente la taille de la portion du ciel que Hubble a observée pour créer l'image HDF. Des milliers de galaxies dans un espace ridiculement minuscule. C'est tout simplement vertigineux.

Prenons à présent une nouvelle perspective humaine pour avoir une meilleure appréciation de cette immensité cosmique.

Les sondes Voyager 1 et 2, lancées en 1977, voyagent dans l'espace depuis plus de 40 ans. Pour rappel, Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. En 2021, elle se trouvait à environ 22,5 milliards de kilomètres de la Terre.

Dites-vous maintenant qu'il a fallu à Voyager 1 environ 35 ans pour quitter la frontière de l'héliosphère, la "bulle" de particules et de champs magnétiques produite par le Soleil, considérée comme le bord externe de notre système solaire. Malgré cette distance impressionnante, la sonde n'a parcouru qu'une fraction infime de la distance vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, située à "seulement" quelques 4,24 années-lumière de nous. À la vitesse actuelle de Voyager 1 (environ 17 kilomètres par seconde), il lui faudrait donc plus de 74 000 ans pour atteindre cette étoile.

Pour la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous, c'est une toute autre histoire : celle-ci se trouve à environ 2,537 millions d'années-lumière de la Terre. Une fois cette distance seulement assimilée par notre cerveau, le temps, lui, devient incalculable, et j'insiste sur incalculable : à cette vitesse, il lui faudrait des dizaines de milliards d'années pour atteindre Andromède, c'est à dire bien au-delà de l'âge actuel de l'univers, et ceci dans l'hypothèse d'un univers statique (et non en expansion comme actuellement).

Avec la photographie du telescope Hubble, nous avons été capable de photographier quelque chose que nous ne pouvons pas seulement comprendre. Nous avons photographié quelque chose que nous ne serons jamais en capacité d'imaginer.

Seule consolation : Andromède et la Voie Lactée se rapprochent actuellement l'une de l'autre à environ 110 kilomètres par seconde en raison de leur attraction gravitationnelle mutuelle, et devraient entrer en collision dans une danse cosmique dans 4 milliards d'années.

27 ans plus tard, c'est au tour du télescope spatial James Webb de changer l'histoire. À travers de nouveaux clichés prises grâce à des technologies infrarouges avancées, des galaxies encore plus éloignées de l'univers nous parviennent, ainsi que des images de phénomènes cosmiques jamais vus auparavant.

La photographie représente un espace infini.

Au-delà de leur intérêt scientifique et historique évident, ces photographies nous ramènent à ce qui définit notre humanité. Nous sommes tout et nous ne sommes rien.

Les éléments qui composent notre corps, comme le carbone, l'oxygène et le fer, ont été forgés dans les étoiles. Nous sommes littéralement faits de matière stellaire. Nous faisons partie de cet énorme cycle cosmique de la naissance et de la mort des étoiles, de la formation des galaxies, et de l'évolution de l'univers lui-même. Cela nous rappelle que, bien que notre existence individuelle puisse sembler transitoire et insignifiante à l'échelle cosmique, nous sommes une partie intégrante de l'univers.

À ce stade, je pense que vous comprenez mieux ce qui pousse Matthew Beck, un matin d'avril 2019, à s'équiper de sa caméra et de son flash pour photographier la première apparition médiatique d'un trou noir dans le métro new yorkais.

Ce matin d'avril, chaque seconde compte. Matthew Beck saisit son appareil et enregistre tout ce qui se déroule sous ses yeux. L'évènement dans l'évènement.

Il réalise que nous ne sommes plus de simples observateurs de l'univers, mais plutôt une partie intégrante de celui-ci.

Dans le livre de Beck, des apparitions et des silhouettes fantomatiques traversent un fond noir lustré.

Images extraites du livre Event de Matthew Beck.

En suivant cette photographie dans les profondeurs du métro de New York City, il crée un parallèle fascinant entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.

Sa photographie au flash place les sujets au centre de l'image et les met en lumière dans l'obscurité qui règne tout autour.

Comme l'anneau déformé par la gravité intense du trou noir, qui courbe l'espace-temps et la lumière, les visages nous apparaissent déformés par la lumière du flash. Le décor devient mouvant. Nous sommes comme en train de flotter.

Cette approche photographique donne une perspective unique sur notre relation avec l'univers et souligne la manière dont des événements astronomiques lointains peuvent résonner dans notre vie quotidienne.

Mais le livre de Matthew Beck est autrement fascinant qu'il fait écho, peut-être involontairement, à une théorie existante actuelle.

Une spéculation fascinante à l'intersection de la physique théorique et de la cosmologie : la manière dont l'univers s'étend depuis le Big Bang pourrait être analogique à la façon dont la matière est absorbée et s'accumule dans un trou noir.

En d'autres termes ? Que notre univers serait lui-même dans le trou noir d'un autre univers. Terrifiant.

Le livre de Matthew Beck est un livre que je trouve passionnant car ses photographies forment un jeu cosmique aux miroirs infinis : chaque déclenchement vient en révéler une partie, qui disparait aussitôt.

Dans cet espace plongé dans l'obscurité la plus totale, nous sommes tantôt proche, tantôt lointain, et à chaque déclenchement, nous existons et nous disparaissons.

Et paradoxalement, pourtant entouré d'un espace infini, nous nous sentons presque claustrophobes, comme si notre liberté de mouvement était restreinte par un manque d’espace.

La photographie de Matthew Beck est d'autant plus intrigante qu'elle nous rappelle que notre univers, à l'image d'un trou noir, est un endroit duquel il nous est strictement impossible de sortir.

Comme dans le métro new-yorkais duquel ces corps se dévoilent le temps d'un déclenchement, Matthew Beck nous rappelle que nous sommes enfermés, nous spectateurs - au même titre que lui et ses sujets -, dans un univers dont nous pouvons seulement deviner les contours précairement éclairés.

Contours au-delà desquels l'horizon des évènements disparaît.