L’importance de ne pas tout raconter

Il y a un conseil en photographie artistique qui m'a toujours donné l'impression de ne rien comprendre aux livres photo.

“Il faut que tes photos racontent une histoire”.

C’est à première vue un conseil séduisant. En tant que photographe quoi de mieux que de trouver un style unique, une manière de lier nos images à un fil rouge, à une histoire, parfois même à notre propre histoire. On le voit chez de nombreux réalisateurs de la Nouvelle Vague : filmer leur quotidien, transformer leur vie en fiction.

Mais dès qu’on se met un peu plus à la place du lecteur, les choses se compliquent : pourquoi lit-on un livre photo ? Rarement pour suivre une narration linéaire, encore moins pour être pris par la main. Quand j’ouvre un livre photo, l’histoire n’est jamais évidente. D’ailleurs, le mot evidence, qu’on traduit par “preuve” en anglais, dit bien quelque chose : les images ne prouvent jamais un récit. Elles composent plutôt une énigme, qui se révèle après chaque relecture.

En ouvrant par exemple le livre Ravens de Fukase Masahisa on pourrait penser qu’il s’agit là d’un livre photo animalier qui se concentre sur des photos de corbeaux ; ils apparaissent à chaque page, d’abord étranges et lointains, et très vite ces silhouettes deviennent étranges, menaçantes, obsessionnelles.

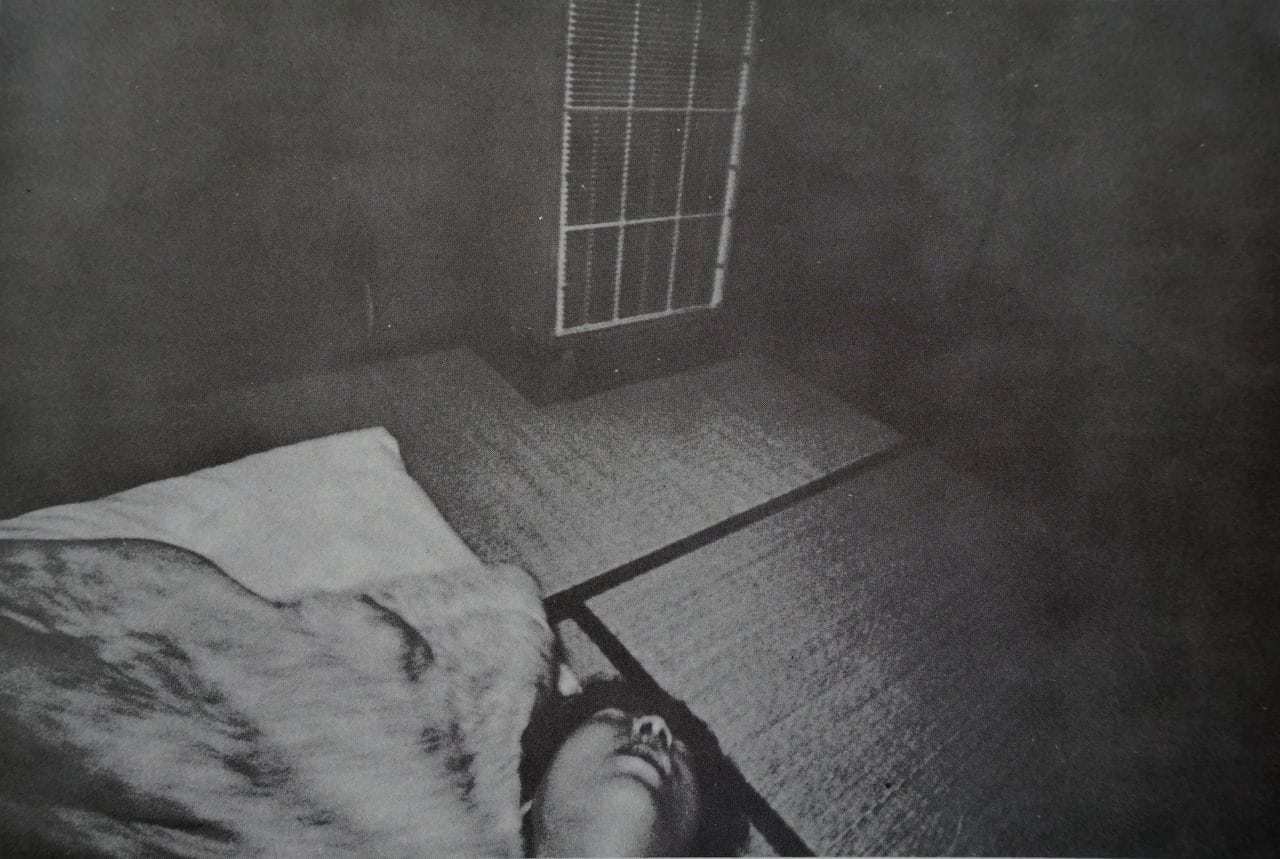

Image extraite du livre Ravens de Masahisa Fukase.

L’histoire qui se cache derrière le livre Ravens, ou plutôt au travers du livre Ravens est une histoire tragique. C’est l’histoire de la dépression de son auteur.

En 1975, en plein divorce d’avec sa seconde épouse Yōko Wanibe, Fukase traverse un moment de désespoir.

Lors d’un voyage en train de Tokyo à Hokkaidō, sa région natale, en 1976, il commence à photographier des corbeaux à travers la fenêtre .

La série se poursuit et les oiseaux deviennent un symbole de son propre état : obsédé, isolé, presque à la limite de la folie.

Il écrira plus tard : « je suis devenu un corbeau ».

Ce livre a immédiatement déclenché chez moi une pensée paradoxale : comment est-il possible de voir autant mais de si peu comprendre ?

Cette non-évidence de la photographie n’a dès lors cessé de me questionner sur la place réelle qu'on accorde à la photographie artistique aujourd’hui.

L’image ne parle pas seule

J’ai commencé ma réflexion par un constat : lorsqu’on apprécie une œuvre, on vante généralement ses qualités esthétiques si elle est explicite, comme si l’image parlait d’elle-même, sans effort d’interprétation.

Mais dès qu’elle devient plus opaque, on change de registre : on convoque des concepts, on construit un discours parfois flou autour, on sur-interprète pour lui donner un poids qu’elle n’a pas forcément seule.

Cette gymnastique critique tend à renforcer un phénomène que je trouve trop peu discuté en photographie : celui d’une culture légitime où la valeur de l’image repose moins sur ce qu’elle montre que sur la capacité qu’un cercle restreint a de produire un discours sur elle.

C’est un capital culturel et symbolique : celui qui possède ces codes peut transformer une photographie en “œuvre” et en tirer prestige, tandis que celle qui ne les possède pas risque de rester muette ou incomprise.

Ainsi, quand on glorifie une photo obscure, c’est souvent moins son contenu intrinsèque qui est salué que la capacité de certains acteurs (critiques, institutions) à l’inscrire dans une histoire légitime. Cette mécanique reste encore trop peu questionnée en photographie.

Le paradoxe de la culture légitime pourrait se résumer ainsi : ce n’est pas seulement ce que l’œuvre montre qui la valorise, mais tout le discours qu’on construit autour.

Reprenons l’exemple de Ravens. Si vous voyez passer une photo de corbeau dans votre fil Instagram, que penser, si ce n’est : « Voilà une image banale d’un oiseau » ?

C’est l’accumulation des images, leur séquence, la maquette du livre, et surtout les révélations intimes sur la vie de Fukase qui donnent à ce corbeau sa profondeur tragique.

Inversement, exposez la même photo dans un musée, accompagnez-la d’un texte critique : aussitôt, elle reçoit une légitimité sociale, intellectuelle, artistique.

J’observe ce mécanisme en permanence. Je suis plus de 1 000 photographes sur Instagram. J’en découvre une dizaine par semaine. Beaucoup produisent des images fortes, mais tant qu’elles restent en ligne, elles sont invisibles pour la culture légitime.

Le simple passage par une exposition ou une publication de renom suffit souvent à transformer des photos anonymes, parfois jugées banales, voire provocatrices, en « œuvres d’art ». Et à les inscrire dans une hiérarchie symbolique.

Je trouve naïf et démagogique de laisser croire à un·e jeune photographe qu’un simple récit compréhensible par un grand public suffirait à donner à ses images toute leur puissance. Celui qui connaît l’histoire pourra y voir plus de sens, plus de profondeur ; celui qui ne la connaît pas ne verra peut-être qu’un oiseau. Mais la force réelle d’une photographie ne vient jamais uniquement de sa narration.

Qu’il s’agisse de photographie, d’art contemporain, de cinéma ou de poésie, une image n’est pas « placée plus haut » dans la hiérarchie culturelle parce qu’elle raconte bien, mais parce qu’elle est portée, défendue, éditée, exposée, discutée. Sans cela, elle reste muette, quel que soit le récit qu’on croit y trouver.

La photo qui dérange

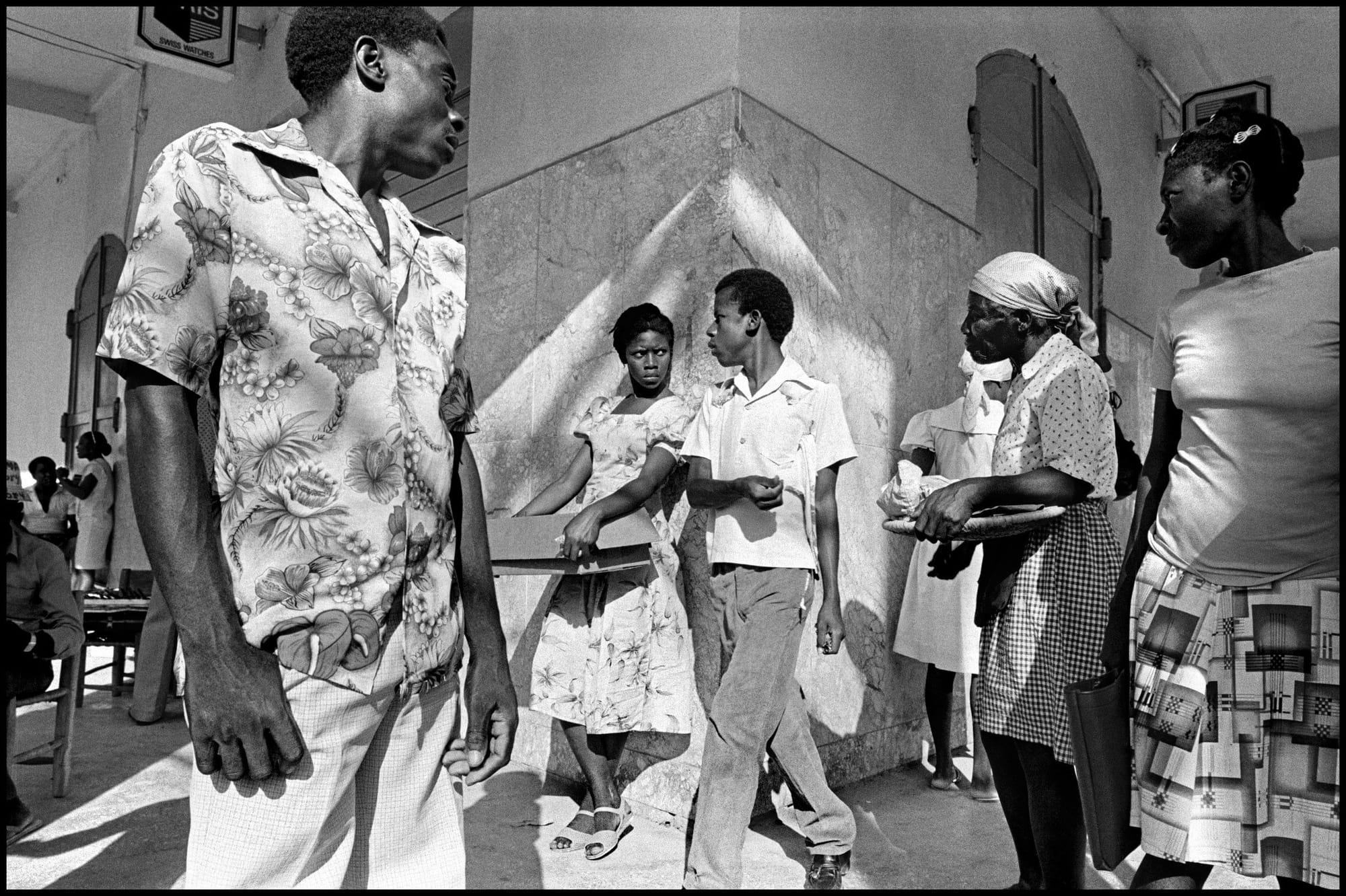

Petit aparté sur l'oeuvre de Bruce Gilden, dont j’apprécie beaucoup le travail. Si vous ne connaissez pas encore son travail, notamment sur Haiti, je vous recommande d’y jeter un oeil.

Images extraites du livre Haiti de Bruce Gilden aux éditions Xavier Barral.

Gilden, c’est l’exemple parfait d’un photographe qui divise : sa façon de travailler (flash brutal, proximité dérangeante) est souvent jugée intrusive, voire agressive. Beaucoup de ses images sont considérées comme violentes dans leur manière de photographier l’autre. Mais paradoxalement, c’est un photographe qui a atteint une reconnaissance majeure : membre de l’agence Magnum, ses livres circulent dans toutes les grandes librairies, et il a été exposé partout dans le monde.

Ce que ça dit : une photo peut être problématique, inconfortable, et pourtant se voir offrir un statut d’œuvre grâce au cadre social qui l’accueille. On la sort de la rue, on la met sur un mur blanc, on la publie sous une couverture rigide, et soudain ce qui choque, ce qui crée la polémique ou le débat, devient un geste ou une démarche artistique.

Gilden ne raconte pas une histoire au sens où on le conseille souvent aux photographes débutants. Il provoque une réaction brute. Il produit une forme de narration mais par le choc, l’agression, la répétition, pas par une suite logique ou rassurante.

Empty Heaven ou l’histoire qu’on ne comprend pas

J’aimerais m’arrêter à présent sur un livre qui m’a autant séduit que décontenancé à la première lecture : Empty Heaven de Paul Graham.

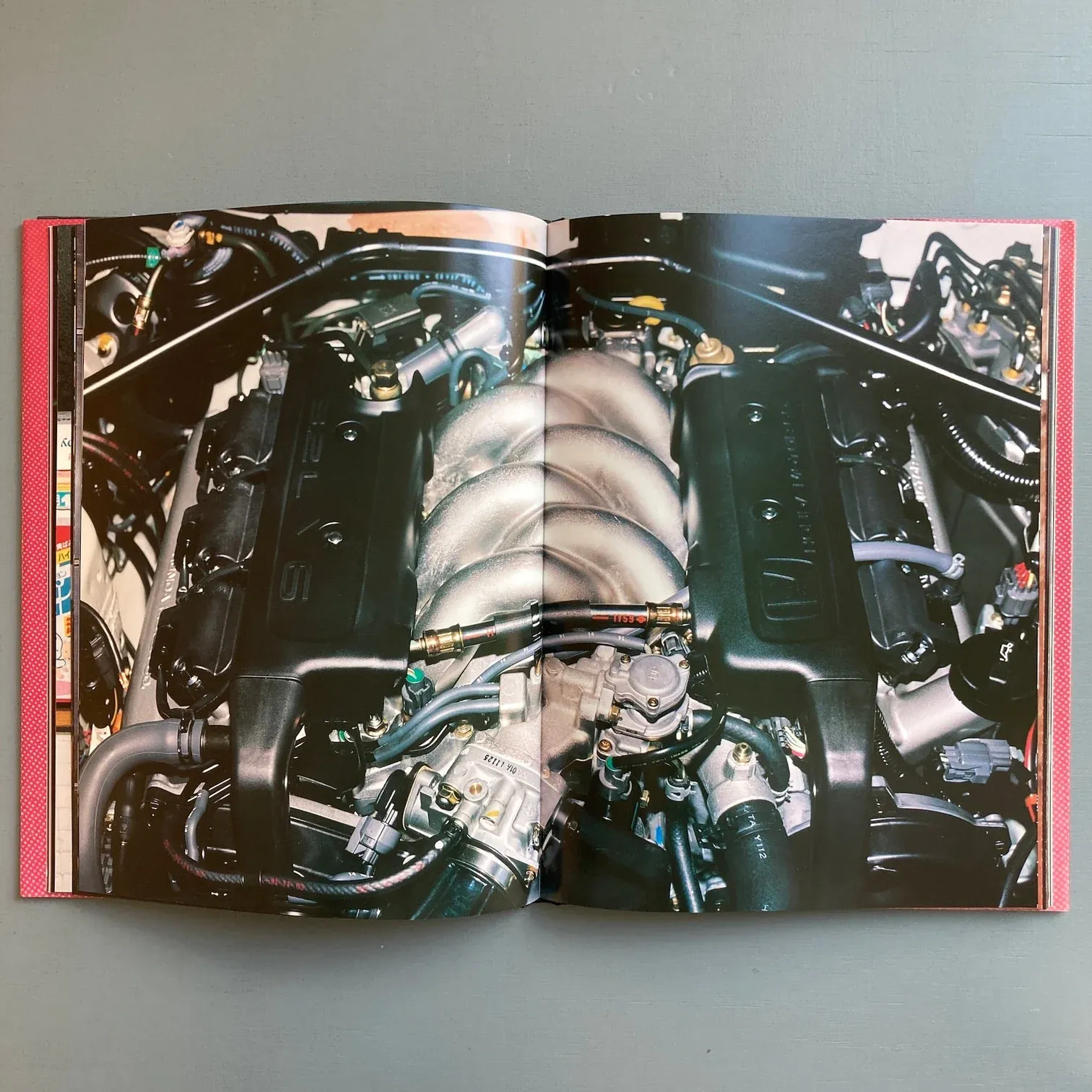

Images extraites du livre Empty Heaven de Paul Graham aux éditions Scalo.

Premier constat : les images sont prises de très près ; nourriture, moteurs, images d’Hiroshima et de Nagasaki, figurines, portraits figés dans des restaurants ou des intérieurs japonais. Des photos a priori sans lien évident : ni par les couleurs, ni par la forme, ni même par le sujet traité, si ce n’est qu’on comprend peu à peu qu’elles ont toutes été prises au Japon.

Dans Empty Heaven, Graham travaille avec un flash frontal, des cadrages serrés, une esthétique proche de l’evidence photography : frontale, crue, parfois dérangeante par sa proximité. La préface évoque bien sûr le Japon moderne, hanté par son passé, mais le livre ne “raconte” rien de clair.

Il laisse naître une expérience incomplète, un ressenti glissant, une sorte de malaise qui persiste durant la lecture.

Paul Graham aurait-il oublié de raconter une histoire ? On pourrait lui conseiller d’ajouter du texte, une chronologie, des détails, de baliser son récit pour tout rendre lisible. Mais ce serait priver l’œuvre de sa zone grise, de ses silences, de sa tension sourde.

Et même quand Graham effleure des codes journalistiques, en évoquant Hiroshima, en montrant des scènes de rue, ce n’est jamais pour produire un reportage au sens classique. C’est pour tordre le réel, mêler le document à une sensation plus abstraite, plus inconfortable. Ce malaise ne tient pas seulement à ce qu’on voit, mais à la posture : une proximité presque intrusive, un hors-champ ambigu, une lumière crue qui rend tout trop proche.

Empty Heaven est une démonstration intéressante : raconter une histoire n’est pas un gage de puissance en photographie. C'est le flou, l’inachevé, le non-dit qui tiennent le lecteur en haleine et c’est ça qui fait qu’il reste en tête.

Duane Michals : rêver au lieu d’expliquer

Il y a un autre exemple qui me paraît vraiment parlant : celui de Duane Michals.

Là où beaucoup imaginent qu’ajouter du texte servirait à tout clarifier, Michals fait exactement l’inverse.

Il accompagne ses photos de phrases manuscrites, griffonnées comme des pensées intimes, mais ces mots sont souvent encore plus énigmatiques que les images elles-mêmes. Ils relatent des rêveries, des souvenirs, des visions presque flottantes.

Images pour la plupart extraites du livre Storyteller de Duane Michals.

Ses séries ressemblent parfois à un storyboard de film mental : plusieurs images se répondent, fragmentées, sans chronologie stricte. On est à la frontière du cinéma expérimental et de la poésie, sorte de rêve lynchien.

Ce qui fait œuvre, ici, ce n’est pas la clarté du récit. C’est l’équilibre entre la mise en scène, l’ellipse, et ces mots posés comme des bribes de sens. Michals nous pousse à rêver l’histoire plutôt qu’à la lire.

L’importance de ne pas raconter une histoire

Dire d’une photo qu’elle doit raconter une histoire c’est tomber dans un double écueil :

- le premier, c’est de figer le photographe dans une logique narrative trop explicite, qui finit par réduire la puissance du médium, fait d’ellipses, de vides, d’ambiguïtés.

- le second, c’est de croire qu’une interprétation subjective, purement portée par la valeur qu’un système culturel attribue à l’œuvre, suffira à créer cette histoire. Or, sans ce contexte de légitimation (institution, critique, collectionneurs) l’œuvre peut rester muette.

Vous pouvez tout à fait faire le choix de peindre une toile en vert, en espérant un succès égal à celui du bleu de Klein, votre tableau n'en restera pas moins qu'un tableau vert.

Dire à un·e jeune photographe de raconter une histoire par ses photographies est au mieux une intention pédagogique simpliste, au pire une incitation démagogique à produire du narratif rassurant, calibré pour être compris et vendu rapidement, sans laisser place à l’espace mental, émotionnel, et poétique qui est propre à la photographie.

Impasse n°2 : l’illusion que la valeur « narrative » va naître toute seule de l’interprétation subjective — alors qu’en réalité, cette valeur est fabriquée, validée par un système culturel, critique, marchand.

Et si on inversait le conseil ?

Et si nous acceptions que le plus important n’est justement pas de raconter une histoire ? Ou du moins, pas de la raconter de manière explicite, linéaire, comme si chaque photo devait porter seule tout le poids d’un récit.

Ce qui compte, c’est peut-être plutôt de laisser la place à une résonance, à un climat narratif, une charge émotionnelle qui peut naître d’un événement vécu, d’une obsession, d’un drame, sans être littéralement raconté.

Prenons encore une fois l'exemple de Ravens. Fukase ne « raconte » pas sa dépression dans ses images : il ne légende pas ses photos, il ne documente pas son divorce pas à pas. Mais ces corbeaux sont un symptôme de sa douleur. Et quand on finit par découvrir l’histoire derrière ces images, on réalise qu’on l’avait d’une certaine manière pressentie, ressentie, avant même de la connaître. L’histoire vient renforcer ce que l’on a déjà éprouvé.

Une photographie forte ne se limite donc pas à raconter une histoire : elle est une énigme nécessaire. Elle laisse au spectateur l’espace mental, émotionnel, poétique de compléter, projeter, interpréter. C’est peut-être là que réside la plus grande force du médium.

Cela ne veut pas dire que la narration explicite n’a pas sa place. Un récit chronologique peut lui aussi être bouleversant s’il reste sincère et habité.

Images extraites du livre Sentimental Journey de Nobuyoshi Araki.

Je pense par exemple au livre Sentimental Journey de Nobuyoshi Araki.

On y suit littéralement le quotidien du photographe avec sa femme, de leur lune de miel jusqu’à sa maladie et sa disparition.

On y voit son épouse dans l’intimité la plus nue et pourtant ce n’est jamais un simple reportage. L’histoire est là, sous nos yeux, mais ce qui nous saisit, c’est le climat de deuil et de tendresse, la façon dont chaque image déborde du cadre. Le récit ne remplace pas l’émotion : il la révèle encore davantage.

The Crick : une narration qui s’efface

Avant de finir, j’aimerais discuter d’une oeuvre qui fait partie de ces livres qui brouillent encore plus la ligne entre fiction, mythe et documentaire et qui est un coup de coeur personnel récent. Ce livre c’est The Crick de Jim Mangan.

Images extraites du livre The Crick de Jim Mangan aux éditions Twin Palms.

À première vue, le livre semble raconter une Amérique fantasmée, un Ouest presque vierge avec ses images de plaines immenses, de jeunes cow-boys à cheval, prolongeant l’imagerie publicitaire qui alimente le rêve américain depuis un siècle.

Une sorte d’hallucination collective, soigneusement détachée de l’histoire coloniale qui hante ces paysages.

Mais l’histoire est bien plus trouble : quand Jim Mangan commence à photographier les architectures figées du FLDS (l’Église Fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours) installée à Short Creek, à la frontière de l’Utah et de l’Arizona, il est d’abord frappé par des maisons inachevées et abandonnées.

Petit à petit, il découvre que cette enclave a longtemps fonctionné comme une micro-société coupée du monde, où un prophète autoproclamé, Warren Jeffs, décidait qui pouvait se marier, imposant un mode de vie communautaire basé sur la polygamie, isolé et ultra-contrôlé, à ses fidèles.

Après l’arrestation de Warren Jeffs en 2006 (et sa condamnation en 2011 pour agressions sexuelles sur mineurs), la communauté se fissure. De nombreux adolescents âgés de 13 à 21 ans, les Lost Boys se voient exclus et quittent la secte peu de temps après.

C’est à eux que Mangan commence à s’intéresser. À mesure que le livre avance, on comprend qu’il ne s’agit ni d’un reportage ni d’un documentaire : on y suit une tribu de marginaux chevauchant à travers l’Ouest américain, puis le récit se dilue dans une esthétique quasi filmique.

Sommes-nous sur un plateau de western ? Est-ce une mise en scène ? The Crick se situe à la frontière poreuse entre documentaire et conte visuel, jouant avec nos attentes et nos questionnements.

Ainsi, plutôt que de raconter une histoire de façon explicite et chronologique, il laisse à chaque image un espace de silence, de trouble, de symboles à relier. Le spectateur n’est pas guidé pas à pas, il est invité à combler les manques, à imaginer ce qu’on ne lui montre pas.